Основой всего сущего считал апейрон. Проблема первоначала и ее разрешение в ионийской философии: «Вода» Фалеса; «Воздух» Анаксимандра; «Апейрон» Анаксимена

Согласно порядку, принятому в истории философской мысли, об Анаксимандре говорят вслед за Фалесом и уж потом повествуют об Анаксимене. Но если иметь в виду логику идей, то скорее приходиться "расположить" Анаксимена на одной "ступеньке" с Фалесом (ибо "воздух" в теоретико-логическом смысле - всего лишь двойник "воды), тогда как мысль Анаксимандра поднимется на иную ступеньку, к более абстрактному облику первоначала. Принципом всех принципов, началом всех начал этот философ объявляет "апейрон", что по-гречески значит "беспредельное".

До рассмотрения этой важнейшей и очень перспективной идеи греческой философии - несколько слов сказать о самом Анаксимандре. С его жизнью, как и с жизнью Фалеса, связывают по крайней мере одну более или менее точную дату - второй год 58-й Олимпиады, т.е. 547-546 г. до н.э. Считают (свидетельство Диогена Лаэртия), что в то время Анаксимандру было 64 года и что он вскоре скончался (1; 116). А выделяют эту дату потому, что, согласно исторической легенде, то был год, когда появилось написанное Анаксимандром философское прозаическое сочинение. Но хотя в его сочинении о природе предпочтение впервые было оказано прозаическому языку, оно, как свидетельствуют древние, было написано вычурной, высокопарной и торжественной прозой, близкой скорее к эпической поэзии. Это говорит о том, что жанр научно-философского, более или менее строгого, обстоятельного сочинения, рождался в трудных поисках.

Образ философа Анаксимандра, который вырисовывается из исторических свидетельств, в общем и целом укладывается в очерченный ранее тип античного мудреца. Ему, как и Фалесу, приписывают целый ряд важных практических достижений. Например, сохранилось свидетельство, согласно которому Анаксимандр руководил колониальной экспедицией (апойкией) - выселением граждан из Милета в одну из колоний на Черном море; называлась она Аполлонией (свидетельство Элиана - 3; 116). Кстати, выселение в колонию было сугубо практическим, правда в ту эпоху уже привычным, делом; нужно было отобрать людей для выселения, снарядить их всем необходимым и сделать это толково, быстро, оперативно. Вероятно, милетянам Анаксимандр казался человеком, подходящим для такого дела.

Анаксимандру, как и Фалесу, приписывают целый ряд инженерно-практических изобретений. Например, считают, что он построил универсальные солнечные часы, так называемый гномон. По ним греки определяли равноденствие, солнцестояние, времена года, время суток.

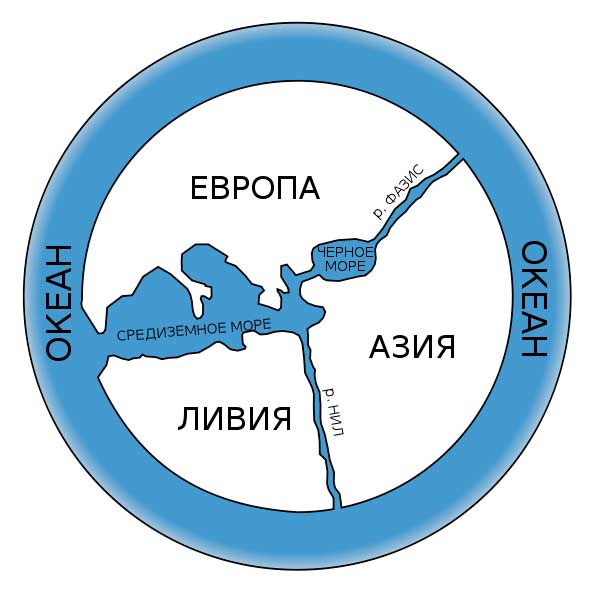

Анаксимандр, как полагают доксографы, прославился также некоторыми географическими сочинениями. Свидетельство Агафемера: „Анаксимандр Милетский, ученик Фалеса, первым дерзнул начертить ойкумену на карте; после него Гекатей Милетский, человек много путешествовавший, внес в нее уточнения, так что она сделалась предметом восхищения" (6; 117). Аналогично свидетельство Страбона (Там же). Анаксимандру приписывают и такое очень интересное по тем временам новшество: считается, что он одним из первых, если не первый, на медной доске попытался изобразить Землю. Как именно он нарисовал нашу планету - неизвестно, но важен факт: возникла мысль на рисунке-схеме "представить" то, что увидеть непосредственно нельзя - Землю как целое. То были образ и схема, очень близкие общемировоззренческому "охвату" мира философской мыслью.

Анаксимандр, как и Фалес, подвизался в астрономии: высказывал догадки о форме Земли и других светил. Для астрономических взглядов Анаксимандра как античного философа и ученого характерно, что он отваживается назвать целый ряд цифр, относящихся к светилам, к сравнительным величинам Земли, звезд, других планет. По свидетельству Симпликия, излагавшего мнения философов, Анаксимандр утверждал, например, что "Солнце равно Земле, а круг, из которого оно имеет отдушину и которым несомо по кругу, в двадцать семь раз больше Земли" (21; 125). Проверить или обстоятельно доказать утверждение Анаксимандра в те времена было совершенно невозможно. Почему он называл именно цифру "27", неизвестно, хотя вероятно, какие-то наблюдения за светилами или математические расчеты в подтверждение своего мнения Анаксимандр приводил. Цифры, как мы знаем сегодня, названы им абсолютно неточные - даже порядок цифр не соответствует действительности. Но, тем не менее, историки науки и философии связывают именно с этой попыткой Анаксимандра первые шаги количественной астрономии. Ибо ценна сама попытка установить количественные соотношения для пока недоступного человеку космоса. Лунное кольцо Анаксимандр тоже отважился количественно соотнести с кольцом Земли... (22; 125). С точки зрения сегодняшней астрономии это опять-таки не более чем фантазия. Относительно самой Земли Анаксимандр строит подобные же догадки. Согласно некоторым свидетельствам (Псевдо-Плутарх), Анаксимандр уподоблял форму Земли барабану каменной колонны (10; 118. 25; 125).

В математике Анаксимандру приписывается создание общего очерка геометрии, т.е. подытоживание геометрических знаний древних. Впрочем, содержание геометрических идей Анаксимандра осталось неизвестным.

Если последующие века скорее развенчали, чем подтвердили славу Анаксимандра как астронома, то сделанный им шаг на пути преобразования идеи первоначала до наших дней сохранил значение величайшего и перспективного интеллектуального изобретения. Вот свидетельство Симпликия: „Из полагающих одно движущееся и бесконечное [начало] Анаксимандр, сын Праксиада, милетец, преемник и ученик Фалеса, началом и элементом сущих [вещей] полагал бесконечное (апейрон), первым введя это имя начала. Этим [началом] он считает не воду и не какой-нибудь другой из так называемых элементов, но некую иную бесконечную природу, из которой рождаются небосводы [миры] и находящиеся в них космосы" (9; 117).

Утверждение о первоначале как качественно неопределенном, видимо, казалось тогда необычным. Не случайно даже довольно поздний доксограф, которого именуют Псевдо-Аристотелем, замечает об Анаксимандре: „Но он ошибается, не говоря, что есть бесконечное: воздух ли оно, или вода, или земля, или какие другие тела" (14; 119). Ведь в непосредственном историческом окружении Анаксимандра философы обязательно выбирали какое-то определенное материальное первоначало: Фалес - воду, Анаксимен - воздух. А между этими двумя философами, придающими качественно определенный характер первоначалу, вклинивается Анаксимандр, который следует уже иной логике и утверждает, что первоначало бескачественно: им принципиально не может быть ни вода, ни воздух, ни какая-либо другая определенная стихия. Вот как передает мысль Анаксимандра Аристотель: „Есть ведь некоторые, кто именно этим [параэлементным телом] полагают бесконечное (апейрон), а не воздухом или водой, чтобы один из элементов, будучи бесконечным [= неограниченным], не уничтожил остальные..." (16; 121-122).

Что же такое апейрон, это приписываемое Анаксимандру понятие, введенное им, как считается, в первом прозаическом сочинении о природе? Апейрон в понимании Анаксимандра - начало материальное, но вместе с тем неопределенное. Идея эта - результат развертывания внутренней логики мысли о первоначале: раз есть различные стихии и раз кто-то последовательно возводит каждую из основных в ранг первоначала, то, с одной стороны, стихии как бы уравниваются, а с другой - одна из них неоправданно предпочитается. Почему, например, берется вода, а не воздух? Так рассуждал - вопреки Фалесу - Анаксимен. Почему воздух, а не огонь? Так - уже вопреки им обоим - думал Гераклит. Почему огонь, а не земля? И не придать ли роль первоначала не одной какой-то стихии, а всем им вместе? Так потом будет рассуждать Эмпедокл. Но ведь не обязательно последовательно проходить эти логически возможные стадии. Если сопоставить все варианты (в пользу воды, воздуха, огня), каждый из которых опирается на какие-то достаточно веские аргументы, все же окажется, что ни у одного из них нет абсолютной убедительности перед другим. Не напрашивается ли отсюда вывод, что на роль первоначала нельзя выдвигать ни отдельную стихию, ни все их вместе? Однако и после поистине героического "прорыва" мысли к апейрону на целые века еще будет сохранять власть над умами древних философов исходная логика, апеллирующая к определенному, качественному, хотя "в-себе" уже абстрактному первоначалу.

Анаксимандр сделал дерзкий шаг к понятию неопределенно-бескачественного материального. По своему содержательному философскому смыслу апейрон как раз и являлся таковым. Вот почему неопределенность как характеристика первоначала была крупным шагом вперед философской мысли по сравнению с выдвижением на первый план какого-то одного, определенного материального начала. Апейрон - еще не понятие материи, но ближайшая перед ним остановка философствования. Поэтому Аристотель, оценивая мыслительные попытки Анаксимандра и Эмпедокла, как бы приближает их к своему времени и говорит: „...они, пожалуй, толковали о материи" (9; 117).

Апейрон означает "беспредельное", "безграничное". Само это прилагательное соотносится с существительным περας, или "предел", "граница", и частицей α, которая означает отрицание (тут - отрицание границы). Итак, греческое слово "апейрон" образуется так же, как и новое понятие о первоначале: посредством отрицания качественных и всяких иных границ. Вряд ли осознавая истоки и следствия своего выдающегося интеллектуального изобретения, Анаксимандр по существу показал: первоначало - не некоторая особая материальная реальность, а специфическая мысль о материальном мире; и потому каждая следующая логически необходимая стадия в раздумьях о первоначале образуется философской мыслью из философской же мысли. Исходный шаг - абстрагирование материального как общего, но остаточное привязывание его к определенному, качественному уступает место отрицанию. Слово "апейрон" - было ли оно заимствовано Анаксимандром из бытового словаря древних греков или создано им самим - как нельзя лучше передает генезис философского понятия беспредельного.

В этом понятии как бы заключена попытка ответа еще на один вопрос, который также должен^ был возникнуть со времени Фалеса. Ведь первоначало должно было объяснить рождение и гибель всего, что есть, было и будет в мире. Значит, должно быть нечто, из чего все возникает и во что все разрешается. Иными словами, первопричина, первооснова и рождения, и гибели, и жизни, и смерти, и возникновения, и уничтожения сама должна быть постоянна, неуничтожимо, т.е. бесконечна во времени. Античная философия четко представляет различие между двумя состояниями. Одно отмечено рождением и смертью. То, что есть, когда-то возникло и когда-то погибнет - оно преходяще. Преходящи каждый человек, каждая вещь. Преходящи состояния, которые мы наблюдаем. Преходящее многообразно. Значит, есть множественное, и оно же - преходящее. Первоначалом, по логике этого рассуждения, не может стать то, что само является преходящим - ибо тогда оно не было бы первоначалом для другого преходящего.

В отличие от тел, состояний, людей, отдельных миров, первоначало не погибает, как погибают те или иные вещи и миры. Так рождается и становится одной из самых важных для философии идея бесконечности, как бы составленная и из идеи беспредельности (отсутствия пространственных границ) и из идеи вечного, непреходящего (отсутствия временных границ).

Литература: Мотрошилова Н.В. "Беспредельное" ["апейрон"] в философии Анаксимандра./История философии. Запад-Россия-Восток. Книга первая. Философия древности и средневековья.- М.:Греко-латинский кабинет, 1995 - с.45-49

О его жизни мы почти ничего не знаем. Анаксимандр автор первого философского сочинения, написанного прозой, которое положило начало многим одноименным трудам первых древнегреческих философов. Сочинение Анаксимандра называлось «Пери фюсеос», т. е. «О природе». Подобные названия сочинений говорит о том, что первые древнегреческие философы, в отличие от древнекитайских и древнеиндийских, были прежде всего натурфилософами, физиками (античные авторы называли их фисиологами). Анаксимандр написал свое сочинение в середине VI в. до н.э. От этого сочинения сохранилось несколько словосочетаний и один цельный небольшой отрывок, связный фрагмент. Известны названия других научных трудов милетского философа – «Карта земли» и «Глобус». Философское учение Анаксимандра известно из доксографии.

Апейрон Анаксимандра

Именно Анаксимандр расширил понятие начала всего сущего до понятия «архэ», т. е. до первоначала, субстанции, того, что лежит в основании всего сущего. Поздний доксограф Симпликий, отделенный от Анаксимандра более чем тысячелетием, сообщает, что «Анаксимандр первый назвал началом то, что лежит в основе». Такое начало Анаксимандр нашел в некоем апейроне. Тот же автор сообщает, что учение Анаксимандра основывалось на положении: «Начало и основа всего сущего – апейрон». Апейрон означает «беспредельный, безграничный, бесконечный». Апейрон – средний род от этого прилагательного, это нечто беспредельное, безграничное, бесконечное.

Анаксимандр. Фрагмент картины Рафаэля "Афинская школа", 1510-1511

Нелегко объяснить, что такое апейрон Анаксимандра материален, веществен. Одни древние авторы видели в апейроне «мигму», т. е. смесь (земли, воды, воздуха и огня), другие – «метаксю», нечто среднее между двумя стихиями – огнем и воздухом, третьи полагали, что апейрон – это нечто неопределенное. Аристотель думал, что Анаксимандр пришел в своём философском учении к идее апейрона считая, что бесконечность и беспредельность какой-либо одной стихии привела бы к ее предпочтению перед тремя другими как конечными, а потому свое бесконечное Анаксимандр сделал неопределенным, безразличным ко всем стихиям. Симпликий находит два основания. Как генетическое начало апейрон должен быть беспредельным, дабы не иссякнуть. Как субстанциальное начало апейрон Анаксимандра должен быть беспредельным, дабы он мог лежать в основе взаимопревращения стихий. Если стихии превращаются друг в друга (а тогда думали, что земля, вода, воздух и огонь способны друг в друга превращаться), то это означает, что у них есть нечто общее, что само по себе не является ни огнем, ни воздухом, ни землей, ни водой. А это и есть апейрон, но уже не столько пространственно безграничный, сколько безграничный внутренне, т. е. неопределенный.

В философском учении Анаксимандра апейрон вечен. По сохранившимся словам Анаксимандра мы знаем, что апейрон «не знает старости», что он «бессмертен и неуничтожим». Он находится в состоянии вечной активности и вечного движения. Движение присуще апейрону как неотделимое от него свойство.

Согласно учению Анаксимандра, апейрон – не только субстанциальное, но и генетическое начало космоса. Из него не только состоят все в сущности в своей основе, но и все возникает. Анаксимандрова космогония принципиально отличается от вышеизложенных космогонии Гесиода и орфиков , которые были теогониями лишь с элементами космогонии. У Анаксимандра никаких элементов теогонии уже нет. От теогонии остался лишь атрибут божественности, но только потому, что апейрон, как и боги греческой мифологии , вечен и бессмертен.

Апейрон Анаксимандра сам все из себя производит. Находясь во вращательном движении, апейрон выделяет из себя такие противоположности, как влажное и сухое, холодное и теплое. Парные комбинации этих главных свойств образуют землю (сухое и холодное), воду (влажное и холодное), воздух (влажное и горячее), огонь (сухое и горячее). Затем в центре собирается как тяжелейшее земля, окруженная водной, воздушной и огненной сферами. Происходит взаимодействие между водой и огнем, воздухом и огнем. Под действием небесного огня часть воды испаряется, и земля выступает частично из мирового океана. Так образуется суша. Небесная сфера разрывается натри кольца, окруженных плотным непрозрачным воздухом. Эти кольца, говорит философское учение Анаксимандра, подобны ободу колеса колесницы (мы скажем: подобны автомобильной шине). Они полые внутри и наполнены огнем. Находясь внутри непрозрачного воздуха, они невидимы с земли. В нижнем ободе множество отверстий, сквозь которые просматривается заключенный в нем огонь. Это звезды. В среднем ободе одно отверстие. Это Луна. В верхнем также одно. Это Солнце. Время от времени эти отверстия способны полностью или частично закрываться. Так происходят солнечные и лунные затмения. Сами ободы вращаются вокруг Земли. С ними движутся и отверстия. Так Анаксимандр объяснял видимые движения звезд, Луны, Солнца. Он искал даже числовые отношения между диаметрами трех космических ободов или колец.

Эта данная в учении Анаксимандра картина мира неверна. Но все же поражает в ней полное отсутствие богов, божественных сил, смелость попытки объяснить происхождение и устройство мира из внутренних причин и из единого материально-вещественного начала. Во-вторых, здесь важен разрыв с чувственной картиной мира. То, как мир нам является, и то, что он есть, не одно и то же. Мы видим звезды, Солнце, Луну, но не видим ободов, отверстиями которых являются и Солнце, и Луна, и звезды. Мир чувств должен быть исследован, он лишь проявление действительного мира. Наука должна пойти дальше непосредственного созерцания.

Античный автор Псевдо-Плутарх говорит: «Анаксимандр... утверждал, что апейрон – единственная причина рождения и гибели». Христианский теолог Августин сетовал на Анаксимандра за то, что тот «ничего не оставил божественному уму».

Диалектика Анаксимандра выразилась в учении о вечности движения апейрона, о выделении из него противоположностей, об образовании четырех стихий из противоположностей, а космогония – в учении о происхождении живого из неживого, человека от животных, т. е. в общей идее эволюции живой природы.

Учение Анаксимандра о происхождении и конце жизни и мира

Анаксимандру принадлежит также первая глубокая догадка о происхождении жизни. Живое зародилось на границе моря и суши из ила под воздействием небесного огня. Первые живые существа жили в море. Затем некоторые из них вышли на сушу и сбросили с себя чешую, став сухопутными. От животных произошел человек. В общем все это верно. Правда, человек, по учению Анаксимандра, произошел не от сухопутного животного, а от морского. Человек зародился и развился до взрослого состояния внутри какой-то громадной рыбы. Родившись взрослым (ибо ребенком он не мог бы выжить один без родителей), первочеловек вышел на сушу.

Эсхатология (от слова «эсхатос» – крайний, конечный, последний) – это учение о конце мира. В одном из сохранившихся фрагментов учения Анаксимандра сказано: «Из чего происходит рождение всего сущего, в то же самое все исчезает по необходимости. Все получает возмездие (друг от друга) за несправедливость и согласно порядку времени». Слова «друг от друга» потому стоят в скобках, что они в одних манускриптах есть, а в других их нет. Так или иначе, по этому фрагменту мы можем судить о форме анаксимандрова сочинения. По форме выражения это не физическое, а правовое и этическое сочинение. Отношение между вещами мира выражено в этических терминах.

Этот фрагмент учения Анаксимандра вызвал немало различных истолкований. В чем вина вещей? В чем состоит возмездие? Кто перед кем виноват? Те, кто не принимает выражение «друг от друга», думают, что вещи виновны перед апейроном за то, что они из него выделяются. Всякое рождение есть преступление. Все индивидуальное виновно перед первоначалом за то, что покидает его. Наказание же состоит в том, что апейрон поглощает все вещи в конце срока мира. Те же, кто принимает слова «друг от друга», думают, что вещи виновны не перед апейроном, а друг перед другом. Третьи же вообще отрицают возникновение вещей из апейрона. В греческой цитате из Анаксимандра выражение «из чего» стоит во множественном числе, а потому под этим «из чего» не может подразумеваться апейрон, а вещи рождаются друг из друга. Такое истолкование противоречит анаксимандровой космогонии.

Вероятнее всего полагать, что вещи, возникая из апейрона, виновны друг перед другом. Их вина состоит не в рождении, а в том, что они нарушают меру, в том, что они агрессивны. Нарушение меры есть разрушение меры, пределов, что означает возвращение вещей в состояние безмерности, их гибель в безмерном, т. е. в апейроне.

В философии Анаксимандра апейрон самодостаточен, ибо он «все объемлет и всем управляет».

Анаксимандр как ученый

Анаксимандр был не только философом, но и учёным. Он ввел в употребление «гномон» – элементарные солнечные часы, которые были известны ранее на Востоке. Это вертикальный стержень, установленный на размеченной горизонтальной площадке. Время дня определялось по направлению и длине тени. Самая короткая тень в течение дня определяла полдень, в течение года – летнее солнцестояние, самая длинная тень в течение года – зимнее солнцестояние. Анаксимандр построил модель небесной сферы – глобус, начертил географическую карту. Он занимался математикой и «дал общий очерк геометрии».

Анаксимандр – ученик и последователь Фалеса. Он автор первого философского сочинения, написанного прозой, «О природе».Суть учения Анаксимандра о первооснове всех вещей можно свести к следующему:

ни один из видимых четырёх элементов не может претендовать на звание первоосновы. Первоэлементом является находящийся вне восприятия наших органов чувств апейрон - «бесконечное», вещество, среднее между огнём, воздухом, водой и землёй, в котором содержатся элементы всех этих веществ. В нём заключаются все свойства других веществ, например, тепло и холод, в нём едины все противоположности (позднее Гераклит развил это положение Анаксимандра в закон единства и борьбы противоположностей).

Неотъемлемым свойством апейрона является бесконечное движение, в первую очередь круговращательное. . Под влиянием этого вечного движения бесконечный апейрон разделяется, противоположности выделяются из существовавшей ранее единой смеси, однородные тела движутся друг к другу. Самые крупные и тяжёлые тела при вращательном движении устремляются к центру, где сбиваются в комок, так образуется находящаяся в центре Вселенной Земля . Она недвижима и находится в равновесии, не нуждаясь ни в каких подпорках, так как равноудалена от всех точек Вселенной.

Возникновение и развитие мира Анаксимандр считал периодически повторяющимся процессом: через определённые промежутки времени мир поглощается окружающим его беспредельным началом, а затем возникает вновь. Анаксимандр первым приходит к мысли о том, что материя существует вечно во времени и бесконечно в пространстве .

смелость попытки объяснить происхождение и устройство мира из внутренних причин и из единого материально-вещественного начала.

Анаксимандру принадлежит также первая глубокая догадка о происхождении жизни . Живое зародилось на границе моря и суши из ила под воздействием небесного огня.

Анаксимандр построил модель небесной сферы – глобус, начертил географическую карту . Он занимался математикой и «дал общий очерк геометрии». ввел в употребление «гномон» – элементарные солнечные часы,

АНАКСИМЕН «Первооснова всех вещей реально существует, им является воздух»

Критиком Анаксимандра стал его ученик Анаксимен. Основные идеи своего учителя он разделял, но решил их тоже упростить. По мнению Анаксимена, также существует неограниченная во времени и пространстве материя, что все вещи созданы из одного первовещества, в которое они, в конечном счёте, снова преобразуются. Только этим веществом является вовсе не апейрон, который никто и никогда не видел. Первооснова всех вещей реально существует , каждый может её наблюдать, это один из четырёх первоэлементов, им является воздух. ». На первый план он выдвигал понятия разреженности и плотности первовещества, которым для него был воздух. «Разрежаясь, воздух становится огнём, сгущаясь – ветром, потом облаком, сгустившись ещё больше – водой, потом землёй, потом камнями, а из них – всё остальное». Идея плотности – большая заслуга Анаксимена,

Он, в сущности,открыл закон перехода количества в качество . Скопление большого количества частиц у Анаксимена приводит к превращению жидкости в твёрдое тело, а уменьшение их количества – в газ.

Анаксимен пересмотрел также взгляды Анаксимандра на место земли во Вселенной . Для учителя Земля была одна и располагалась в центре мироздания, находясь в покое из-за влияния равнодействующих сил. Ученик ото всего этого отказался.

Земля в мире не одна, есть ещё твёрдые тела (то есть состоящие из земли, по терминологии того времени) помимо неё. Но раз земля не одна, значит, все небесные тела не могут находиться в центре Вселенной и быть равноудалёнными от её концов. Что же их поддерживает, если нет равнодействия сил тяготения? Все небесные тела , по мнению Анаксимена, плоские как лист и имеют под собой опору в виде лежащего под ними воздуха. Благодаря плоской форме «Земля не рассекает находящейся под ней воздух, а запирает его…, а он, лишённый пространства, достаточного для перемещения, остаётся неподвижен»

2. ГЕРАКЛИТ «все движется, и ничто не покоится»

Основное положение философии Гераклита Движение – наиболее общая характеристика процесса мировой жизни, оно распространяется на всю природу, на все ее предметы и явления. “Этот мировой порядок, - говорит Гераклит, - тождественный для всех, не создал никто ни из богов, ни из людей, но он всегда был, есть и будет вечно живым огнем, мерами вспыхивающим и мерами угасающим

Вечное движение есть вместе с тем и вечное изменение

Будучи универсальным, движение имеет единую основу. Это единство запечатлено строгой закономерностью

По Гераклиту, началом всего сущего является огонь .

Этот огонь – не просто пламя, а некий божественный огонь, “огнелогос” . Логос – это объективный закон мироздания , принцип порядка и меры, которому подчинены все изменения; для чувственного восприятия он выступает как огонь, для разума – как логос. ". Космос возникает из огня, далее огонь превращается в воздух, воздух – в воду, вода - в землю, земля – в огнь, и обратно: “смерть земли – рождение воды, смерть воды – рождение воздуха, а воздуха – огня”.

Гераклит также учил о тождестве противоположностей . Согласно его учению, один и тот же предмет в разных отношениях различен и даже противоположен, например, "прекраснейшая обезьяна отвратительна по сравнению с человеческим родом; мудрейший из людей по сравнению с Богом покажется обезьяной". Противоположности переходят друг в друга, наличие одной из них обуславливает бытие другой, одна из них делает ценной другую. Тождество противоположностей означает не их взаимопогашение, а борьбу, которая есть источник развития, изменения

По Гераклиту, душа – одна из метаморфоз огня, она есть смесь воды и огня: огонь - благородное начало, вода - низменное.

ЭЛЕЙСКАЯ ШКОЛА (КСЕНОФАН, ПАРМЕНИД, ЗЕНОН). ПИФАГОРЕЙСКАЯ ШКОЛА.

Элейская философия

Основные представители элейской философии – Ксонофан, Парменид, Зенон Элейский. В лице этих философов античность впервые и явно формулирует свою задачу как задачу достижения максимального синтеза на всем многообразии бытия. Элейцы впервые выдвигают идею архэ как некоторого высшего и безусловного единства. Потому и называют они такой образ архэ «единым». В едином нет множественности, нет разнообразия качеств и движения. Оно выше всех этих разделений и дифференциаций. Оно - подлинное единое, подлинное бытие.

«Небытия нет, есть только бытие», - учит Парменид. «Следовательно, нет и всего того, где встречается небытие. А небытие встречается в трех основных случаях: 1) в случае множественности, 2) в случае разных качеств и 3) в движении. Следовательно, нет ни множественности, ни качеств, ни движения. Есть только единое».

Ксенофан - философ, поэт. Интересовался космологией и теологией. В центре критика представлений общераспространённой религии (приписывание богам внешних форм, психологических характеристик, страстей) считал, сто бог ни телом, ни духом не походит на смертных. Бог есть космос-единое высшее меж богов и людей. Полагал, что земля появилась из моря (в горах находят раковины, а на камнях отпечатки рыб)

Впервые разделил знания на виды: знания по умению и знания по истине. Чувства дают не знание а мнение. Посеял семена скептицизма: ничего нельзя знать достоверно!

Парменид - философ, полит деятель. Символ его учения- богиня (символ истины) для изучения Единого есть три пути:

1. путь абсолютной истины

2.путь изменчивых мнений, фальши, ошибок,

3.путь мнений, достойных похвалы.

Наиважнейший принцип- истины: бытие есть и не может не быть, бытия нет и не может нигде никак быть.

Бытие-чистая позитивность, небытие- чистая негативность. Все о чем говорится и думается- есть. Ничто не мыслимо и невыразимо. Если есть бытие, необходимо, чтобы не было небытия. Бытие не имеет прошлого и будущего, начала и конца. Является законченным и совершенным в форме сферы.

Путь правды- путь разума. Путь ошибок- путь чувств (не доверяйте чувствам, глазам, ушам, языку).

Зенон Элейский- полит деятель, ученик Парменида.

Сформулировал принцип приведения к абсурду. Использует диалектический метод при аргументации опровержения принципов движения и множественности. Апории Зенона связаны с диалектикой дробного и непрерывного движения. Против множественности Зенон приводил след аргументы: если все состоит из многого, то кажд из частей одновременно и бесконечно мала и бесконечно велика. Частицы всего не имеют величины и поэтому неделимы то все оказывается равным ничему.

Пифагорейцы

Пифагорейцы, последователи Пифагора учат, что «миром правят числа», и среди всех чисел особо следует выделить первые 10 чисел. Числа образуют космический порядок. Познать мир, значит, познать числа. В числах есть объяснение мира, природы. Гармония вселенной обусловлена математической пропорциональностью. Обожествляли цифры. Каждое из чисел есть некоторое «малое единое», некоторый первоэлемент мира, складывающийся вместе с другими числами в числовой системе, например, числовые пропорции и отношения. Решение проблемы 2 – синтеза у пифагорейцев – разделить само единое на несколько малых единых и попытаться сложить мир из некоторых комплексов и систем этих малых единиц. В таком решении единое удваивается. С одной стороны, остаётся чистое единое (1 – единое), отделённое от многого. Роль такого чистого единого берёт на себя единица (монада – мать богов есть первоначало, основа всех природных явлений). С другой стороны возникают малые единые – производные от единицы числа, например, 1,2,3,4,…точка, линия, прямая, объём. Они выполняют функцию соединения элейского единого и многого. Сумма чисел- священная декада- основа мира. Все числа дифференцируют собою некое одно начало – единицу, или чистое единое. Каждое число проникает собою во множество чувственных вещей, например, через форму, движение этой вещи, её отношения с другими вещами. Числа сквозят через единое и многое, соединяют их между собой. Наиболее ярко такой сквозящий характер чисел выражается в их самоподобии. Число – везде и нигде. Представление единого как числовой системы можно назвать нумерологическим архэ. Число изначально несёт в себе координацию единого и многого, поэтому синтезировать в пифагореизме два начала А и В означает скоординировать их с единым через числа, открыть числовой код каждой вещи.

Анаксимандр/Anaksimandr

Анаксимандр - древнегреческий философ, уроженец Милета. Представитель милетской школы, считается учеником Фалеса Милетского и учителем Анаксимена.

Сочинение Анаксимандра «О природе» было первой философской работой, появившейся на греческом языке. Он первый поставил вопрос о «начале» всего сущего и определил это начало как принцип, апейрон. Апейрон — вечный, неуничтожимый, безграничный во времени и пространстве, неопределённый по качеству; из него путём выделения возникают различные вещества.

Все древние авторы согласны с тем, что апейрон Анаксимандра материален, веществен. Но трудно сказать, что это такое. Одни видели в апейроне мигму, т. е. смесь (земли, воды, воздуха и огня), другие - метаксю, нечто среднее между двумя стихиями - между огнем и воздухом, третьи полагали, что апейрон неопределенен. Аристотель полагал, что Анаксимандр пришел к идее апейрона считая, что бесконечность и беспредельность какой-либо стихии привела бы к ее предпочтению перед тремя другими как конечными, а потому Анаксимандр свое бесконечное сделал неопределенным, безразличным ко всем стихиям. Симпликий находит два основания. Как генетическое начало апейрон должен быть беспредельным, дабы не иссякнуть. Как субстанциальное начало апейрон должен быть беспредельным, дабы он мог лежать в основе взаимопревращения стихий. Если стихии превращаются друг в друга (а тогда думали, что земля, вода, воздух и огонь способны друг в друга превращаться), то это означает, что у них есть нечто общее, что само по себе не является ни огнем, ни воздухом, ни землей, ни водой. А это и есть апейрон, но уже не столько пространственно безграничный, сколько безграничный внутренне, т. е. неопределенный.

Сам по себе апейрон вечен. По сохранившимся словам Анаксимандра мы знаем, что апейрон «не знает старости», что апейрон «бессмертен и неуничтожим». Он находится в вечной активности, в вечном движении.

Древнегреческий философ Анаксимандр Милетский

Анаксимандр. Анаксимандр - ученик и последователь Фалеса. Расцвет деятельности 570-560 до н.э. О его жизни мы почти ничего не знаем. Он автор первого философского сочинения, написанного прозой, которое положило начало многим одноименным трудам первых древнегреческих философов.

Сочинение Анаксимандра называлось «Пери фюсеос», т. е. «О природе». От этого сочинения сохранилось несколько словосочетаний и один цельный небольшой отрывок, связный фрагмент. Известны названия других научных трудов милетского философа - «Карта земли» и «Глобус». Философское учение Анаксимандра известно из доксографии.

Именно Анаксимандр расширил понятие начала всего сущего до понятия «архэ», т. е. до первоначала, субстанции, того, что лежит в основании всего сущего. Поздний доксограф Симпликий, отделенный от Анаксимандра более чем тысячелетием, сообщает, что «Анаксимандр первый назвал началом то, что лежит в основе». Такое начало Анаксимандр нашел в некоем апейроне. Апейрос означает «беспредельный, безграничный, бесконечный». Апейрон - средний род от этого прилагательного, это нечто беспредельное, безграничное, бесконечное.

Апейрон все из себя производит сам. Находясь во вращательном движении, апейрон выделяет противоположности - влажное и сухое, холодное и теплое. Парные комбинации этих главных свойств образуют землю (сухое и холодное), воду (влажное и холодное), воздух (влажное и горячее), огонь (сухое и горячее). Затем в центре собирается как самое тяжелое земля, окруженная водной, воздушной и огненной сферами. Происходит взаимодействие между водой и огнем, воздухом и огнем. Под действием небесного огня часть воды испаряется, и земля выступает частично из мирового океана. Так образуется суша. Небесная сфера разрывается на три кольца, окруженных воздухом. Это, говорил Анаксимандр, как бы три обода колеса колесницы (мы скажем: это как бы три шины), полые внутри и наполненные огнем. Эти кольца невидимы с земли. В нижнем ободе множество отверстий, сквозь которые просматривается заключенный в нем огонь. Это звезды. В среднем ободе одно отверстие. Это Луна. В верхнем также одно. Это Солнце. Отверстия способны полностью или частично закрываться. Так происходят солнечные и лунные затмения. Сами ободы вращаются вокруг Земли. С ними движутся и отверстия. Так Анаксимандр объяснял видимые движения звезд, Луны, СолнцаЭта картина мира неверна. Но поражает в ней полное отсутствие богов, божественных сил, смелость попытки объяснить происхождение и устройство мира из внутренних причин и из одного материально-вещественного начала. Во-вторых, здесь важен разрыв с чувственной картиной мира. То, как мир нам является и то, что он есть, не одно и то же. Мы видим звезды, Солнце, Луну, но не видим ободов, отверстиями которых звезды, Луна и Солнце являются. Мир чувств должен быть исследован, он лишь проявление действительного мира. Наука должна пойти дальше непосредственного созерцания.

Анаксимандру принадлежит также первая глубокая догадка о происхождении жизни. Живое зародилось на границе моря и суши из ила под воздействием небесного огня. Первые живые существа жили в море. Затем некоторые из них вышли на сушу и сбросили с себя чешую, став сухопутными животными. От животных произошел человек. В общем, все это верно. Правда, у Анаксимандра человек произошел не от сухопутного животного, а от морского. Человек зародился и развился до взрослого состояния внутри какой-то громадной рыбы. Родившись взрослым (ибо ребенком он не мог бы один без родителей выжить), человек вышел на сушу.

Материалистический монизм (монизм - учение, согласно которому все возникло из одного начала) мировоззрения Анаксимандра поражало самих древних греков. Диалектика Анаксимандра выразилась в учении о вечности движения апейрона, о выделении из него противоположностей, об образовании четырех стихий из противоположностей, а сама космогония - в учении о происхождении живого из неживого, человека от животных, т. е. в общей идее эволюции живой природы.

Эсхатология - это учение (в принципе религиозное) о конце мира. Эсхатос - крайний, конечный, последний. Об этом мы узнаем из сохранившегося фрагмента Анаксимандра. Там сказано: «Из чего происходит рождение всего сущего, в то же самое все исчезает по необходимости. Все получает возмездие (друг от друга) за несправедливость и согласно порядку времени» Слова «друг от друга» потому стоят в скобках, что они в одних манускриптах есть, а в других их нет. По форме выражения это не физическое, а правовое и этическое сочинение. Отношение между вещами мира выражено в этических терминах. Дж. Томсон думает, что выражение «получает возмездие» взято из этическо-правовой практики родового общества. Это формула урегулирования споров между соперничающими родами. Так что первые греческие философы не так уж абсолютно отличались от китайских и индийских. Но этической у греческих философов была лишь форма, в которой представлялся, однако, физический мир, мир природы, а не мир человека. Но то, что мир природы представлялся через мир человека, - это проявление, пережиток социоантропоморфического мировоззрения. Но оно вообще свойственно протофилософии. Олицетворения уже нет, нет и полной антропоморфизации. Фрагмент вызвал немало различных истолкований. Анаксимандр ввел то, что называли «гномон» - элементарные солнечные часы, которые были известны ранее на Востоке. Это вертикальный стержень, установленный на размеченной горизонтальной площадке. Время дня определялось по направлению тени. Самая короткая тень в течение дня определяла полдень, в течение года - в полдень летнее солнцестояние, самая длинная тень в течение года в полдень - зимнее солнцестояние. Анаксимандр построил модель небесной сферы - глобус, начертил географическую карту. Он занимался математикой, дал «общий очерк геометрии».

понятие, обозначающее беспредельную, неопределенную, бескачественную материю, находящуюся в вечном движении. Все бесконечное многообразие вещей, все миры возникли путем выделения из апейрона противоположностей и их борьбы (взаимодействия).

Отличное определение

Неполное определение ↓

АПЕЙРОН

термин др.-греч. философии, означающий «бесконечное»; в пифагорейско-платоновском

словоупотреблении означает также «неопределенное, неоформленное» (отсутствие внутр. границ).

Как космогонич. принцип бесконечное занимает существ, место в древнейших мифологич. картинах мира. Уже в «Огдоаде» (Восьмерице) - др.-егип. Гермопольской теогонии (2-е тыс. до н. э.) в качестве одной из четырех космогонич. прапотенций выступает олицетворение бесконечного (Хух и Хаухет). Др.-инд. ведич. традиция (см. Веды) учит об Адити (персонифицированная бесконечность) как о матери богов Адитьев - охранителей космич. закона «рта». В др.-греч. орфич. (см. Орфизм) теогонии мировое яйцо зарождается в «бесконечном хаосе» (пространстве). Проблема А., в частности бесконечности Вселенной и праматерии, обсуждалась в науч.-филос. традиции начиная с милетской школы и, по свидетельству Аристотеля (О небе 1,5. 271 b2- 8), оказалась едва ли не осн. источником всех противоречий между теориями Вселенной, выдвигавшимися его предшественниками. Предметом последоват. осмысления А. впервые стало в элейской школе, прежде всего в апориях Зенона Элейского, причем негативное отношение к А. у Парменида и Зенона (регресс в бесконечность, как впоследствии и у Аристотеля, здесь принимается за доказательство абсурдности и, следовательно, нереальности соответствующего объекта) сменяется признанием А. атрибутом «бытия» у Мелисса Самосского.

Классич. антич. анализ понятия А. дан Аристотелем в «Физике» (кн. III, гл. 4-8): А. возможно лишь акцидентально и потенциально, но не субстанциально и актуально. Разбирая воззрения своих филос. предшественников, Аристотель замечает, что «все они полагают А. неким онтологич. принципом» (Физика 203а 3, 203b4), но при этом одни (большинство досократич. натурфилософов) рассматривают его лишь как «атрибут другой субстанции», тогда как Платон и пифагорейцы гипостазируют А. и рассматривают его само по себе. Это наблюдение Аристотеля подтверждается текстами милетских философов (Анаксимандр, Анаксимен), Диогена Аполлонийского и Анаксагора. А. выступает как атрибут (на грамматич. уровне - прилагательное) космогонич. праматерии, объемлющей извне оформленный космос и поглощающей его после гибели: отсюда утверждение Аристотеля, согласно к-рому большинство натурфилософов, включая Анаксимандра, принимали А. за первоначало (архе).

Существенно иным было понимание А. в пифагорейско-платоновской традиции: здесь А. (беспредельное) рассматривается только как член оппозиции предел- беспредельное, но в то же время гипостазируется и потому грамматически выражается субстантивированным прилагательным среднего рода. В пифагорейской таблице осн. онтологич. противоположностей у Аристотеля (Метафизика 1, 5. 98ба 23 слл.) оппозиция предел - беспредельное (А.) занимает первое место, причем А. оказывается в одном понятийном ряду с четным, множеством, левым, женским, движущимся, кривым, тьмой, злом и неправильным прямоугольником - см. «пределополагающие» (активные) и «беспредельные» (пассивные) элементы в подлинных фрагментах Филолая. Платон включил эту оппозицию в систему четырех онтологич. принципов «Филеба» (23 с) наряду с «причиной» и результатом их «смешения»; позднее, в «неписанном учении» она развилась в оппозицию одно - неопределенная двоица. Пифагорейско-платоновская оппозиция предел - А. (параллельная оппозиция эйдос - пространство «Тимея») - прямая предшественница формы и материи Аристотеля; показательно, что Аристотель сам осознавал понятийную близость платоновского А.- бесконечности, неопределенности, неоформленности и текучести - тому онтологич. принципу, к-рому он впервые дал имя «материала, материи» (Физика 207 b 35). Плотин (Эннеады II, 4, 15) принимает отождествление А. и «материи», но последоват. монизм заставляет его подчинить А. единому в качестве момента его эманации.

Аристотель дал в «Физике» (III, 4-8) классический анализ понятия «апейрон» как возможного лишь акцидентально и потенциально, но не субстанциально и актуально. Разбирая воззрения своих философских предшественников, Аристотель замечает, что «все они полагают апейрон неким онтологическим принципом» («Физика» 203а3, Ь4), но при этом одни (большинство досократических натурфилософов) рассматривают его лишь как «атрибут другой субстанции», тогда как Платон и пифагорейцы гипостазируют апейрон и рассматривают его само по себе. Это наблюдение Аристотеля подтверждается текстами милетских философов (Алаксимандр, Анаксимен), Диогена Аполлонийского и Анаксагора. Апейрон выступает как атрибут (на грамматическом уровне-прилагательное) космогонической праматерии, объемлющей извне оформленный космос и поглощающей его после гибели: отсюда утверждение Аристотеля, согласно которому большинство натурфилософов, включая Анаксимандра, принимали апейрон за первоначало (архе).

Существенно иным было понимание апейрона в пифагорейско-платоновской традиции: здесь апейрон (беспредельное) рассматривается только как член оппозиции предел-беспредельное, но и в то же время гипостазируется и потому грамматически выражается субстантивированным прилагательным среднего рода. В пифагорейской таблице основных онтологических противоположностей у Аристотеля («Метафизика» 15,986а23 ел.) оппозиция предел - беспредельное (апейрон) занимает первое место, причем апейрон оказывается в одном понятийном ряду с четным, множеством, левым, женским, движущимся, кривым, тьмой, злом и неправильным прямоугольником-ем, «пределополагающие» (активные) и «беспредельные» (пассивные) элементы в подлинных фрагментах Филолая. Платон включил эту оппозицию в систему четырех онтологических принципов *Фшеба» (23с) наряду с «причиной» и результатом их «смешения»; позднее, в «неписаном учении», она развилась в оппозицию одно - неопределенная двоица. Пифагорейско-платоновская оппозиция предел-алейрон (параллельная оппозиция эйдос - пространство «Тимея») - прямая предшественница формы и материи Аристотеля; показательно, что Аристотель сам осознавал понятийную близость платоновского алейрона-бесконечности, неопределенности и текучести-тому онтологическому принципу, которому он впервые дал имя «материала, материи» («Физика» 207Ь35). Плотин («Эннеады» II 4,15) принимает отождествление апейрона и «материи», но последовательный монизм заставляет его подчинить апейрон Единому в качестве момента его эманации.

Отличное определение

Неполное определение ↓